第713号 2019 (R1) .08/09発行

PDF版はこちら

農業と科学 2019/08/09

冠水の時期と時間ならびに湛水後の

液肥かん注処理がレタスの生育,収量に及ぼす影響

兵庫県立農林水産技術総合センター

淡路農業技術センター 農業部

主任研究員 中 野 伸 一

1.はじめに

露地野菜の栽培において,強雨は作柄を不安定にする大きな要因であり,その影響は大きい。特に夏から秋にかけての作付けでは,栽培期間が台風や長雨の時期と重なる場合が多く,壊滅的な被害を受け,出荷量の激減から価格が急騰し,市場に混乱を招き問題になることが報告されている。

兵庫県においても2004年10月の台風23号による農産物被害額は32億円に達したが,その大部分は定植後の露地野菜の冠水によるもので,1,028ha,27.5億円の被害を受けた。台風以外にも,局地的大雨と呼ばれる1時間に50mm以上の短時間強雨の発生回数は,ここ40年で増加傾向にあり,露地野菜においては,冠水の被害に遭遇しやすくなっている。

本県の露地野菜は冬季温暖な気候を活かし,秋から春にかけてレタスが盛んに栽培されており,特に栽培面積が1,200haを超える淡路島の南部では海抜高度が低く,短時間強雨により冠水する圃場が多く存在する。このような圃場が冠水した場合,冠水の時期や程度の違いにより,冠水後の生育や収量の減少程度を予測し,栽培を継続するべきか否かの判断が求められる。

そこで,本研究では,レタスの生育期において一時的な冠水を再現するため,プランターで栽培したレタスを水没させる実験を行い,1)冠水の時期と時間の違いがその後の生育,収量,商品性に及ぼす影響の評価を行った。また,2)湛水後の対策として,草勢回復を図るため尿素のかん注処理の検討を行った。尿素は非電解質で分子量が小さく拡散性や浸透性が極めて高いこと,葉の表皮のクチクラ層からも容易に透過し葉の内部に入ることが報告されており,生産現場で実施しやすい事後対策とするため,圃場レベルで湛水処理を行い,収量の回復を図る利用方法を検討した。

2.試験方法

実験1.冠水の時期と時間がその後の生育,収量に及ぼす影響

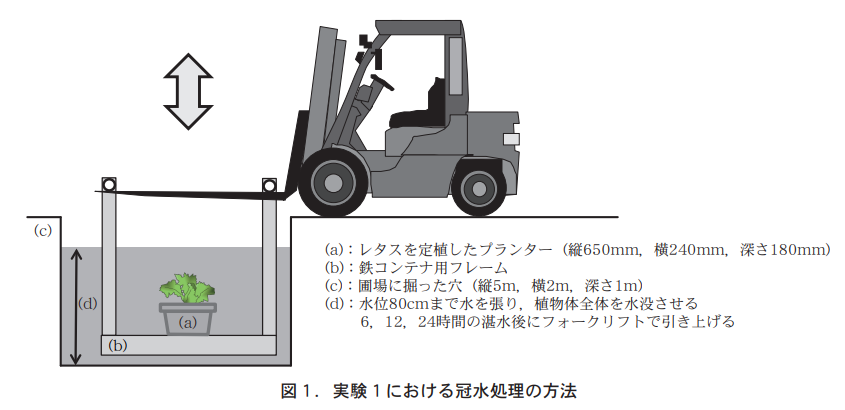

実験は兵庫県南あわじ市八木養宜中の淡路農業技術センター内の圃場で実施した。供試品種は,冠水被害の危険性が高い早生作型の慣行品種‘ハミングチャウ’(日本アグリス (株))を用い,2011年8月24日に,育苗培土(N:P2O5:K2O=150:1,500:150mg・L−1)を充填した200穴セルトレイに1穴当たり1粒播種し育苗した。9月14日に,縦650mm,横240mm,深さ180mmのプランターに2株を定植し,1区2株,3反復で実験を行った。プランター内へは圃場の作土(細粒黄色土,埴壌土)を詰め,肥料は基肥に化成肥料を用い,N:P2O5:K2O=0.8:0.6:0.6kg・a−1を施用した。冠水処理は,場内圃場に

掘った穴(縦5m,横2m,深さ1m)に水を張って,植物体全体をプランターごと水没させ行った

(図1) 。

冠水時期は,活着後(9月24日:定植10日後,葉齢9程度) ,結球前(10月4日:定植20日後,葉齢13程度) ,結球初期(10月14日:定植30日後,葉齢18程度) ,収穫前(11月7日:定植54日後,葉齢35程度)の4段階の生育ステージに分け,冠水時間は6,12,24時間の3段階とした。

収穫は11月22日に行い,冠水処理を行わなかった無処理区との地上部全重,外葉数,最大外葉長,最大外葉幅,結球重,結球内葉数,芯長(結球部から結球内葉を切除した部分の先端部から底面までの長さ) ,芯重(結球部から結球内葉を切除した部分の重さ) ,枯死株率,不結球株率,泥かみ程度(泥が付着した結球内葉数を基準に,指数0(泥の付着なし) ,指数1(結球内葉の1〜2枚に泥が付着) ,指数2(結球内葉の3〜5枚に泥が付着) ,指数3(結球内葉の6枚以上に泥が付着)の4段階で評価し,(Σ (指数×株数)/(全球数×3)) ×100で計算)を比較して,冠水処理による生育,収量,商品性への影響を評価した。灌

水はホース灌水で適宜行った。

実験2.湛水処理後の尿素のかん注処理がレタスの生育,収量に及ぼす影響

供試品種は,‘ハミングチャウ’を用いた。2013年8月21日に200穴セルトレイに播種し育苗後,9月13日に定植した。畝立ては畝幅130cm,条間30cmとし,施肥は実験1と同様である。湛水処理として,圃場内の畝間に水を入れ,水面の高さが畝地表面から3cm程度上になるまで水位を上昇させ湛水し,実験1の結果から,不結球にはならないが球肥大が不十分となった湛水時間を想定し,6時間後に落水した。湛水処理時期は,実際の被害を想定し,台風が接近した日に行い,レタス結球前の定植後26日(10月9日,2013年台風24号の接近時,葉齢16程度)と結球初期の定植後33日(10月16日,同年台風26号の接近時,葉齢18程度)の2回の秋季強雨時に行った。湛水処理後の10月17日に湛水処理区と無処理区の畝上

面から深さ5〜15cmの土壌を9か所採取し,ECの測定を行った。

湛水翌日に事後対策として,尿素の50倍液を50L・a−1株元に施用した。尿素のかん注には,シャワー状に散水するノズルを装着した動力噴霧器を用い,レタスの上部から株元に液肥を施用する方法で行った。ここで尿素を利用したのは,湛水により弱ったレタスの早期草勢回復を考えた結果,窒素単肥の中でも尿素が最も吸収効率がよく,入手しやすく,かつ水への溶解度が高く液肥が作製しやすく,湛水後の対策として実行しやすいためである。尿素を利用した湿害軽減対策はダイズ等の葉面散布などで報告されている1) ,2) 。

しかし,葉面散布では1回の散布量が限られ,散布回数が増えることが問題と考え,本研究では散布量が多く,かつ短時間で処理でき,葉面からの吸収も期待できる尿素液肥のかん注処理を実施した。かん注する尿素液肥の倍率については,予備試験の中で25倍,50倍,100倍の3水準で実施した結果から,最も効果が高かった50倍を採用した。散布量については,慣行のレタス栽培における追肥1回分の窒素量に相当する0.4kg・a−1で行った。

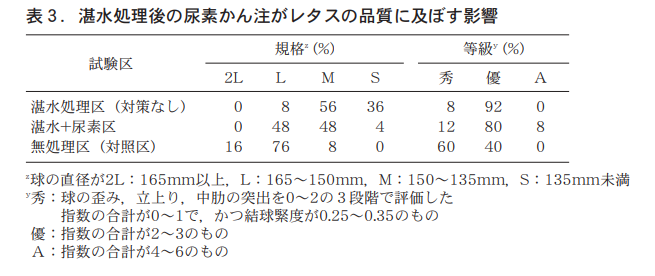

収穫は11月1日に行い,湛水処理区と湛水+尿素区,無処理区(対照区)の地上部全重,結球重,球形指数,球体積,結球緊度,可販球率,収量,規格(球の直径を基準に,2L(〜165mm) ,L(165〜150mm) ,M(150〜135mm) ,S(135mm〜)の4階級に分類) ,等級(球の歪み,立上り,中肋の突出を0〜2の3段階で評価し,秀(指数の合計が0〜1で,かつ結球緊度が0.25〜0.35のもの) ,優(指数の合計が2〜3のもの) ,A(指数の合計が4〜6のもの)の3階級に分類)を比較した。灌水は定植直後に動力噴霧器を利用したホース灌水を1回行い,以後は行わなかった。調査は1区10株とし4反復で行った。収量は区内の連続した50株から算出した。

3.結果および考察

実験1.冠水の時期と時間がその後の生育,収量に及ぼす影響

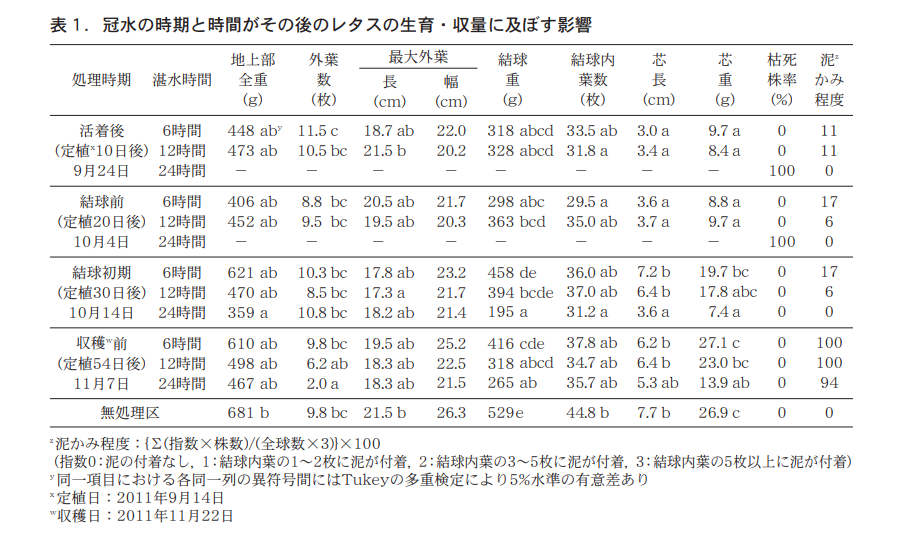

冠水処理時の生育時期と冠水時間がレタスの生育,収量に及ぼす影響を表1に示した。レタスは活着後や結球前の生育前半のステージで冠水の影響が大きく,結球重,芯長,芯重が小さくなり,特に24時間冠水区ですべての株が枯死した。一方,枯死しなかった区で不結球株はみられなかった。結球初期や収穫前の生育後半のステージになると,冠水の影響は小さくなったが,無処理区と比較し,冠水時間が長くなるほど結球重が小さくなった。収穫前の冠水では,冠水時間に関係なく泥かみが発生し,結球内葉の外から5枚目まで泥が付着した。

プランター栽培による冠水の影響評価では,無処理区の収穫時の結球重が500g以上と十分な生育を示しており,本実験手法により収量の評価ができるものと考えられた。冠水の時期と時間の影響について,まず冠水時期では,レタスの生育ステージとして,活着後や結球前の生育前半(葉齢13程度)の6時間冠水区や12時間冠水区で,結球重の減少への影響が大きかった。

レタスは一般に窒素条件に対する生育反応が大きく,しかも早い傾向があり,生育ステージでみると施肥反応は遅くとも結球開始期までに現われるといわれており,レタスの生育制御には結球開始期までの栽培管理が重要であると考えられている3) 。また,レタスの外葉には①結球体勢の維持と,②球の肥大・充実との2つの役目があるとされており,レタスにおける外葉の形成はその後の球の肥大にとって重要であるといわれている4) 。本実験において,生育前半の冠水により結球重が減少したのは,冠水によりレタスの外葉形成期から結球開始期に肥料成分が十分に吸収できず外葉が形成されなかったためと考えられる。

次に,生育後半(葉齢18以降)の冠水時間の影響は,結球初期(葉齢18程度)の6時間冠水区,12時間冠水区と収穫前(葉齢35程度)の6時間冠水区では,無処理区との間で結球重に有意差はなかったが,冠水時間が長い結球初期の24時間冠水区と収穫前の12時間および24時間冠水区では有意に球重が軽くなった。これは,冠水時間が長くなるほど根域の低酸素条件が長くなり,根の機能は低下し,養分吸収が抑制されたためと考えられる。

泥かみの影響は,収穫前の冠水で冠水時間に関係なく泥かみ程度が94以上であったのに対して,結球初期の冠水で17以下と泥かみ程度が低かったことから,結球初期までの冠水であれば,結球部への泥の浸入が少ないと考えられた。

実験2.湛水処理後の尿素のかん注処理がレタスの生育,収量に及ぼす影響

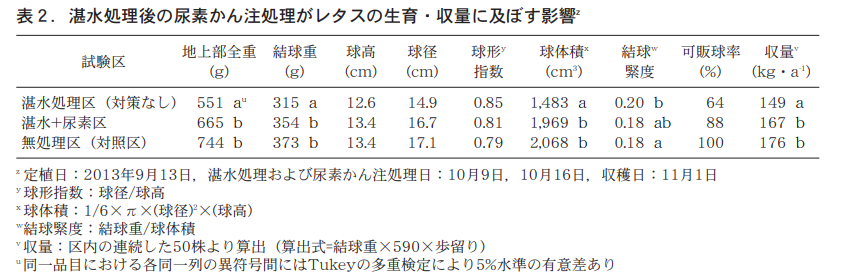

湛水処理後の尿素かん注処理がレタスの生育,収量に及ぼす影響を表2に示した。無処理区と比べ,湛水処理区の地上部全重,結球重,球体積が有意に小さく,収量も149kg・a−1と少なかった。

一方,湛水+尿素区では,湛水処理区と比べて地上部全重で20%,結球重で12%,球体積で33%と有意に大きかった。土壌のECを湛水処理直後の10月17日に測定した結果,湛水処理区で0.23mS・cm−1

,無処理区で0.21mS・cm−1であった。

湛水処理後の尿素かん注処理がレタスの品質に及ぼす影響を表3に示した。球の規格は,湛水+尿素区で,L球以上の比率が48%で湛水処理区の8%より大きく,球の肥大性は回復した。秀品率は,湛水処理区の8%に対して,湛水+尿素区で12%となった。

実験1のプランター栽培の結果から,冠水時期が生育前半(葉齢13程度)で冠水時間が12時間までであれば,不結球にならないが,さらに収量を回復させるためには,肥料成分を補う必要があると考えられる。そこで,実験2において尿素のかん注処理による収量回復効果を検討した。

実験2の湛水区で減少した結球重,収量が,湛水+尿素区において無処理区と同等まで回復した。これは,地下部と地上部の両面から吸収できる尿素液肥をかん注したことで,湛水処理の影響による窒素の吸収不足が補われ,草勢が回復したためと考えられる。

また,湛水処理後の土壌ECの値から考えて,湛水処理によって土壌養分が流亡したといえるほどのECの低下はなく,土壌養分の流亡により尿素の施肥効果が強く発現したとは考えにくい。一部の株で,尿素のかん注処理直後に外葉に肥料焼けとみられる症状が認められたが,収穫時の結球部にはその症状はなく,結球内部の解体調査においても結球内葉の葉先が褐変する症状はみられなかった。湛水+尿素区で球の肥大は回復したが,球の形状が不安定で,無処理区に比べ秀品率が低下した。これは,湛水の影響で生育が抑えられ,その後の尿素かん注処理による肥効の影響で球の肥大が急速に進んだために球の形状が乱れ,秀品率が低下したものと推察された。今後,球の形状の乱れを最小限にする施肥量についての詳細な検討が必要であると考えられる。

4.まとめ

本実験1と2の結果から,結球前までの生育ステージ(葉齢13〜16程度)で12時間までの湛水であればレタスは生存し,尿素のかん注処理により収量が回復可能なことが明らかとなった。これらのことから,湛水を受けるレタスの生育ステージや時間が,その後植え替えを行うか,植え替えずに事後対策を行うかの判断基準として生産現場で活用できるものと考えられる。

引 用 文 献

1)水田転換畑におけるダイズの過湿障害 第3報

尿素の葉面散布による湿害の軽減.

杉本秀樹・ 佐藤亨・西原定照・成松克史.日作紀.58:605−610.1989.

2)Uptake of mineral nutrients from foliar fertilization (Review).

Wójcik, P. J. Fruit Ornam. Plant Res. Special ed. 12:201−218.2004.

3)球肥大充実の生理.

加藤徹.農業技術大系野菜編6.レタス サラダナ.p. 基49−58.農文協.東京.1972.

4)レタスの形態と栄養生理.

塚田元尚.農業技術大系土壌施肥編2.p.113−119.農文協.東京.1987.

ゴルフ場で起きているサッチの問題と

CDU入り肥料の芝生サッチ分解効果試験

一般財団法人関西グリーン研究所

所 長 森 将 人

1.ゴルフ場のサッチ〈thatch〉問題

ゴルフ場は芝地という単一植生で維持されている所で,最も面積が広いエリアはラフやフェアウェイである。地域によって芝草の草種に違いがあるものの,関西では主にラフでノシバ,フェアウェイはコウライシバが用いられている。どちらも日本芝であることから,冬期には茎葉部が“冬枯れ”することで枯れた茎葉部は土壌の表層部に堆積することになる。

サッチが堆積すると起こりやすい障害には,芝生の活性度低下,肥料や水の浸透妨害,除草剤効果の低下,排水不良や過湿状態になりやすい所はラージパッチ病の多発生になりやすい。また過湿状態の所ではミミズの発生も多くなりやすい。一般的にミミズは土壌の団粒構造を促す益虫と思われるが,ゴルフ場でのミミズの発生は数が多くなると糞塚の大発生を招き,ゴルフプレーに影響することや,見た目の問題からあまり好ましいものではない。さらにミミズが発生する場所は排水不良になりやすい場合が多いが,排水不良部にミミズが増えるのか,ミミズが増えることで排水不良になるのかは定かではない。

2.土壌の酸性化による芝生の枯死

次にサッチが増えることによる問題として,新たにゴルフ場で起きている事例を紹介する。地域によって発生面積,被害程度に違いはあるものの,5月〜6月位にかけて,ゴルフ場のラフやフェアウェイで日本芝が黄化や枯死に至る被害が発生している(写真1) 。

初期症状はノシバ,コウライシバ共に不定形な黄化が出始める。日本芝の萌芽期は4月頃であるが,萌芽時期から梅雨入り頃までに発生しやすく,毎年同じ場所で発生することが多い。黄化の出始めから数年経過すると明らかに芝密度が低下し,春になっても新芽が出てこず,最も生育が盛んになる夏期になっても枯れた状態が続く。肥料を施してもその症状は回復しないまま枯死部の面積が増えて行く。

芝生が黄化したり枯死することは珍しくない場合もあり,その原因には,①肥料不足,②芝生の病気や虫による食害によるもの,③秋期や春期に使用する除草剤の影響,④プレーヤーや管理機械が芝地を踏むことによる踏圧の影響などが考えられる。芝地の管理記録,薬剤や肥料の使用状況によってある程度の原因は想定できるものの,写真のゴルフ場では上記に挙げた原因とは異なるもので,主な要因は土壌の酸性化によるものであった。

(1)土壌の酸性化の要因

土壌が酸性化する原因には,山の土壌が酸性気味になっている場合もあり,酸性土壌の地域では茶を栽培していることが多い。茶を栽培するのに適したpHは4.0〜5.0程度と言われ,ゴルフ場で黄化が出やすい地域も関西では京都府,奈良県で多いように思われる。更にゴルフ場ではサッチの堆積が加わることで土壌の酸性化が進み,芝生の生育に影響を及ぼしていることが考えられる。

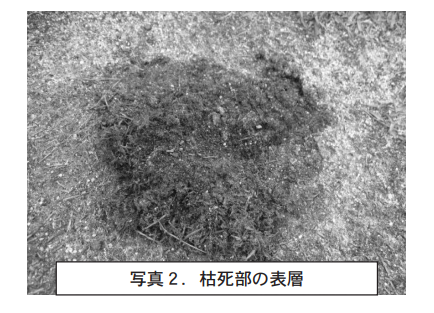

(2)芝地枯死部のpH

ゴルフ場で芝地が枯死している所の状態は,一見すると芝生は完全に枯れて地表面の土壌がむき出しになっているように見えるが,表層部に芝生が枯れたものやサッチなどの有機物が2cm〜4cm程度まで堆積している(写真2) 。枯れた部分は一様に同じ状態で,表層部を掘ってみると,ピートモスのような有機物が溜まっているのが分かり,芝生が枯れただけではこのような状態にはならない。恐らく長年に渡り芝生の刈りカスや冬枯れしたものが溜まったものであろう。

枯死部のpHを測定してみると,有機物の多い表層部でpH3.2〜3.7,有機物の下の土壌でpH4.0〜4.7であり,明らかな酸性土壌であると言える。芝地に適した土壌のpHは芝種によって多少の違いはあるものの,基本的にはpH6.0〜7.0程度の中性であり,酸性土壌では健全な芝生の生育は望めない。

(3)酸性土壌の改善方法

酸性土壌のゴルフ場であっても,数年前までは緑の芝地であったものが,急激に枯死まで至ることは少ないと思われる。もともと酸性土壌が原因であるならば,ゴルフ場造成時に張芝を行った数年で芝生が定着しないなどの問題が発生しているはずである。造成以降では問題が無く20年や30年経ってから黄化や枯死が起こる要因は長年に渡るサッチの堆積によることが大きいと考える。

ゴルフブームであった1980年〜1990年頃までは管理予算もあり,フェアウェイでも1〜2回/年程度のバーチカルや目砂を施すなどの更新作業をしていたものである。これらの作業はサッチの堆積に大きく関わる作業であるが,2000年以降では管理予算も削減する傾向が高まり,更新作業によって適度なサッチの除去や分解が行われていたバランスが崩れ,サッチの堆積から土壌が酸性に傾いたことが原因である。

酸性になった土壌を出来るだけ中性に近づける試みとして苦土石灰の処理を行ってみた。酸性の所にアルカリ性の資材を加えることで土壌を中和させることが目的である。施用量は1m2当たり20g〜100g程度を想定したが,施用を行った時期が4月下旬であることから,芝生への影響を考え20g処理とした。冬期であれば50g〜100gでも問題ないが,芝生の生育期では葉先枯れなどの症状が現れるためである。

土壌pHは表層土0〜3cm,下層土3〜5cmの土壌を測定した。処理前のpHと比較して苦土石灰20g処理でもおよそ2週間後には,少しではあるがアルカリ性に近づけることが出来た。

苦土石灰の施用は一時的な効果であることが考えられることから,施用量による効果の持続期間や芝生の生育の回復程度の確認を今後も続けることで適正な施用方法が確立できると考えている。芝生が枯死するまでに至ってからでは回復までに時間を要するが,初期症状の黄化が出ている時点で施用すれば,黄化の程度で苦土石灰の効果が判別できると思われる。

酸性土壌が原因で黄化や枯死まで至ったゴルフ場の対策は,枯死した部分を中心に張り替えを行っている。表層部の土壌を取り除き新たな芝生を張り付ければ,サッチの堆積部分が取り除かれることで芝生の生育には問題は無いと思われる。しかし,営業をしながらフェアウェイの大半を張り替えしなければならないことや,芝生が活着しプレーが出来るまでの養生期間が必要なことを考えると大きな損害になる。

3.サッチ分解効果の確認方法

芝生を育てる中で発生するサッチの問題は無くなることはなく,むしろ今後のゴルフコース維持でも対策を講じて行かなければ大きな負の要因になることが考えられる。サッチが増えすぎた場合には様々な障害が出ることになるが,現状ではサッチが多いのか少ないのかを特定することは難しい。サッチの過多を測定する方法は確立されてはいないものの,2013年から2017年に行った緩効性窒素肥料である

CDU入り肥料のサッチ分解効果試験内の調査方法を紹介する。

(1)試験区のサッチ量の測定方法

CDU入り肥料(グリーンベースNPK)やサッチ分解材(バチルス菌)を芝地に施用することでサッチ分解効果を確認したところ,透水性の向上やラージパッチの発生が少なくなる結果が得られた。サッチが減少したことで透水性が向上し,保水性が低下することで乾燥害が出るという弊害も認められたが,これほどの効果が得られたことは十分な成果であったと言える。

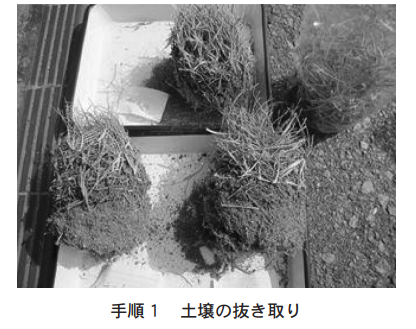

長期的な試験になったものの,年数を掛けて施用する所に大きな意味があることから,最終調査として2017年春期にサッチ量が減少しているかの検証として,各試験区から土壌を抜き取りサッチ量の測定を行った。

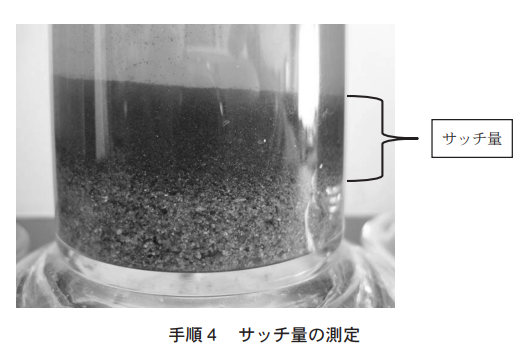

サッチ量の測定方法は以下の手順で行った。すなわち,①小型のホールカッターで各試験区から4か所の土壌サンプルを抜き取る。②サンプルを容器に移し,水を加えて振とう機で60分振とうさせ,芝生の部分と土壌を分離させる。③分離した芝生は取り除き,残った土壌をメスシリンダーに移し,上下に50回攪拌させ土壌を沈殿させる。④24時間程度沈殿させれば土壌と有機質とが分離するので,土壌の上に堆積した有機質の高さを測定しサッチ量とした。⑤沈殿した土壌とサッチを容器に移し替え,80℃24時間で乾燥する。⑥重量を測定後,土壌とサッチをバーナーで焼いてサッチを除去する。⑦⑤の手順で測定した重量から焼却後の土壌の重量を引いた値をサッチ重量として測定した。

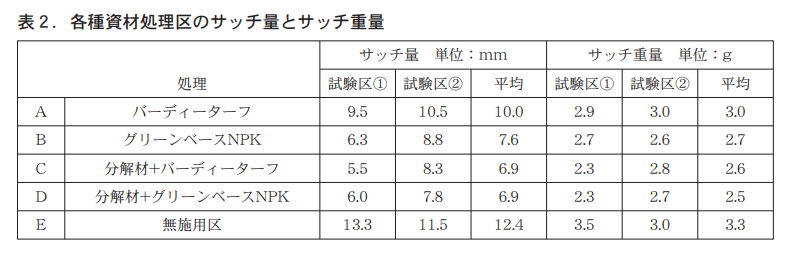

(2)サッチ量とサッチ重量の測定結果と考察

CDU入り肥料(グリーンベースNPK)やサッチ分解材(バチルス菌)を2013年から2016年まで年2回の継続処理を行った結果,サッチ量は無施用区と比較して明らかな減少傾向を示したと言える。グリーンベースNPKとサッチ分解材の比較では,顕著な有意差は認められなかったものの,グリーンベースNPKのみの使用でもサッチ分解材と同等程度の効果が得られたとも考えられる。1〜2回の施用程度では大きな効果は期待出来ないかも知れないが,継続的な施用によってはサッチの減少に繋がる可能性は高いと思われた。

今回紹介したサッチ量の測定方法は手間と時間がかかることになるが,簡易的な測定方法としては上記に述べた手順4まででもある程度のサッチ量は推測できる。特にメスシリンダーで測定している所で,沈殿するまでの時間に違いが現れることが多い。サッチが多いと思われる土壌では最終的に沈殿して水がある程度の透明になるまでの時間が長いためである。手順3の写真で見ると攪拌して約1時間後に撮影したものであるが,明らかに無施用区は濁ったままで,他の処理区よりも沈殿する時間がかかっている。細かな未分解のものが多いことから,長時間に渡り濁りが解消されない原因になっていると考えられる。それらの物質が増えることによって土壌の透水性や排水性も低下するため,年1回程度はサッチ量の確認をしておきたいものである。

4.おわりに

CDU入り肥料(グリーンベースNPK)やサッチ分解材(バチルス菌)の施用は,サッチを減らす目的として有効な手段と言える。しかし,ゴルフ場の管理予算は年々減少傾向にあることから,長期的な連続施用は難しいかも知れないが,サッチを減少させることの効果には,①病害の発生予防になる(殺菌剤の使用量が減る) ,②バーチカルの回数や目砂の施用量を減らせる,③酸性土壌になることで芝生が枯れた所の張り替えや酸性土壌を中和させる資材費を減らせる,④主に除草剤の効果が低下することを防ぐなどが考えられる。サッチが増えることにより別途費用を掛けなければならないことを考慮すれば,CDU入り肥料(グリーンベースNPK)等の定期的な施用は決して高いものでは無いと思われる。